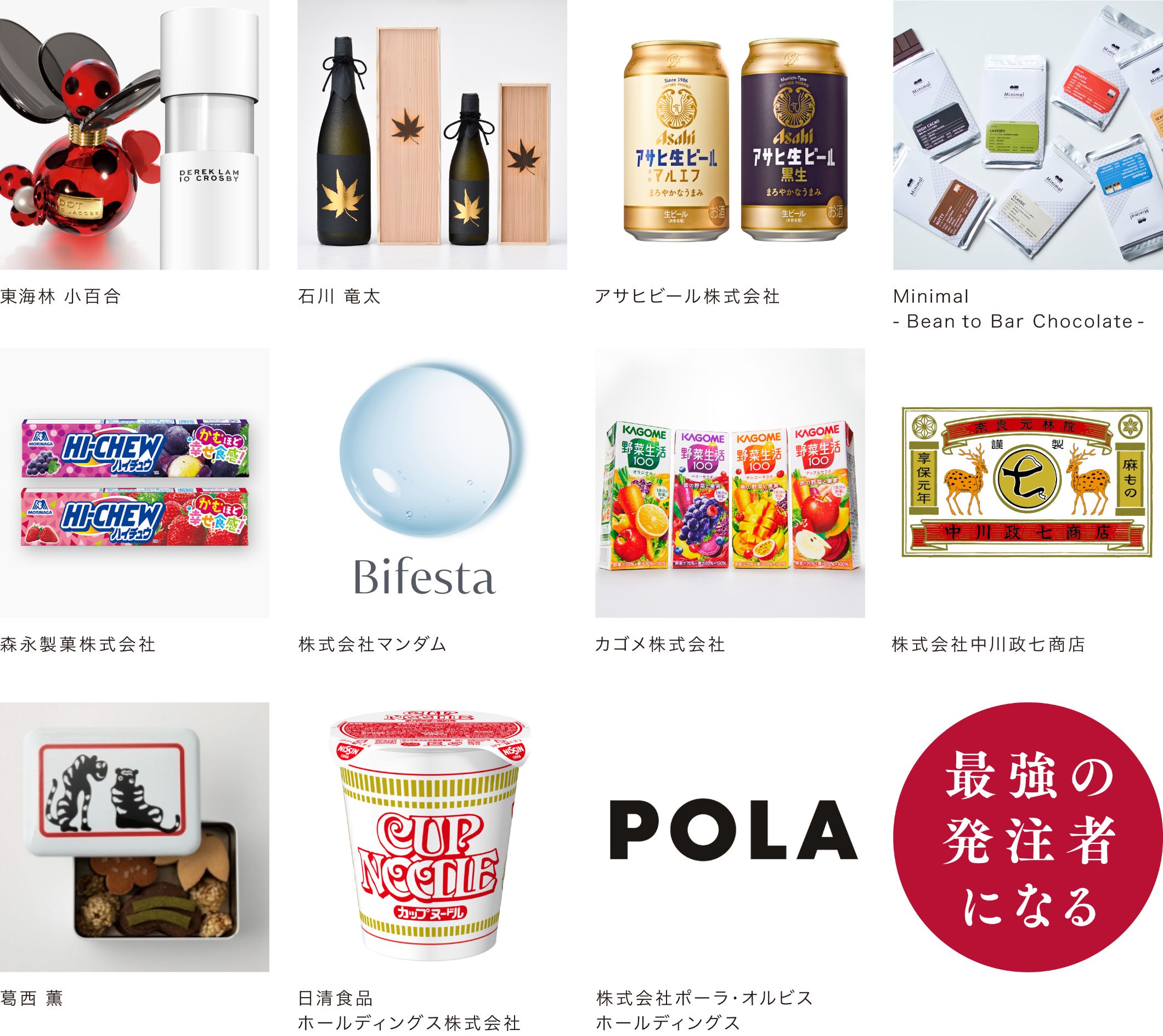

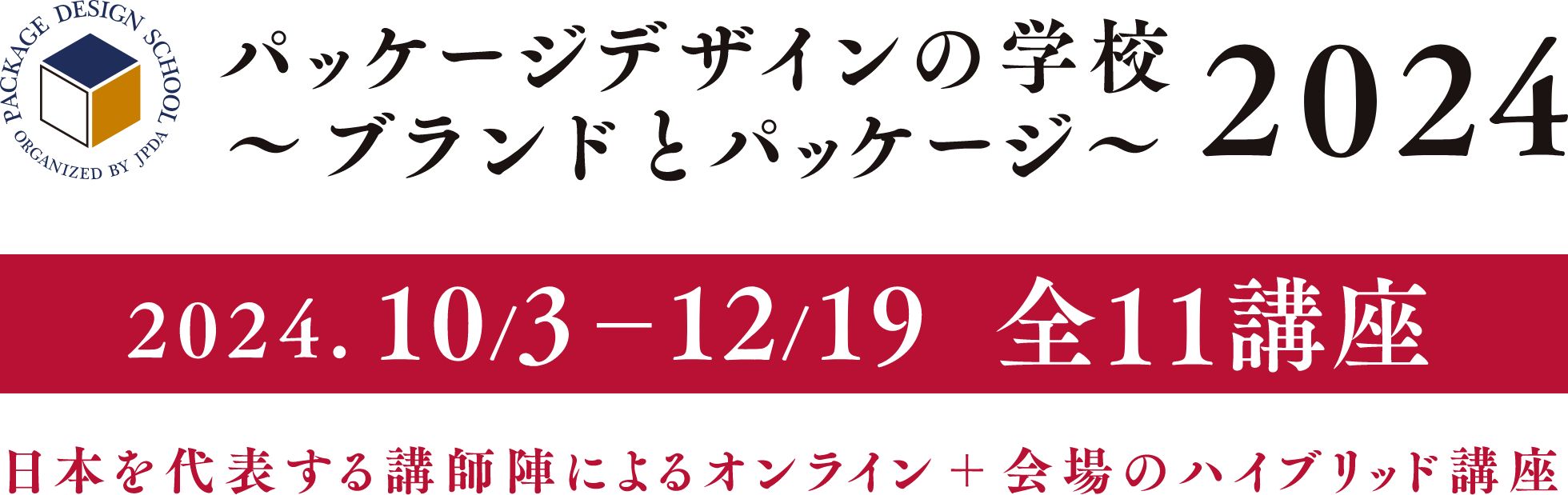

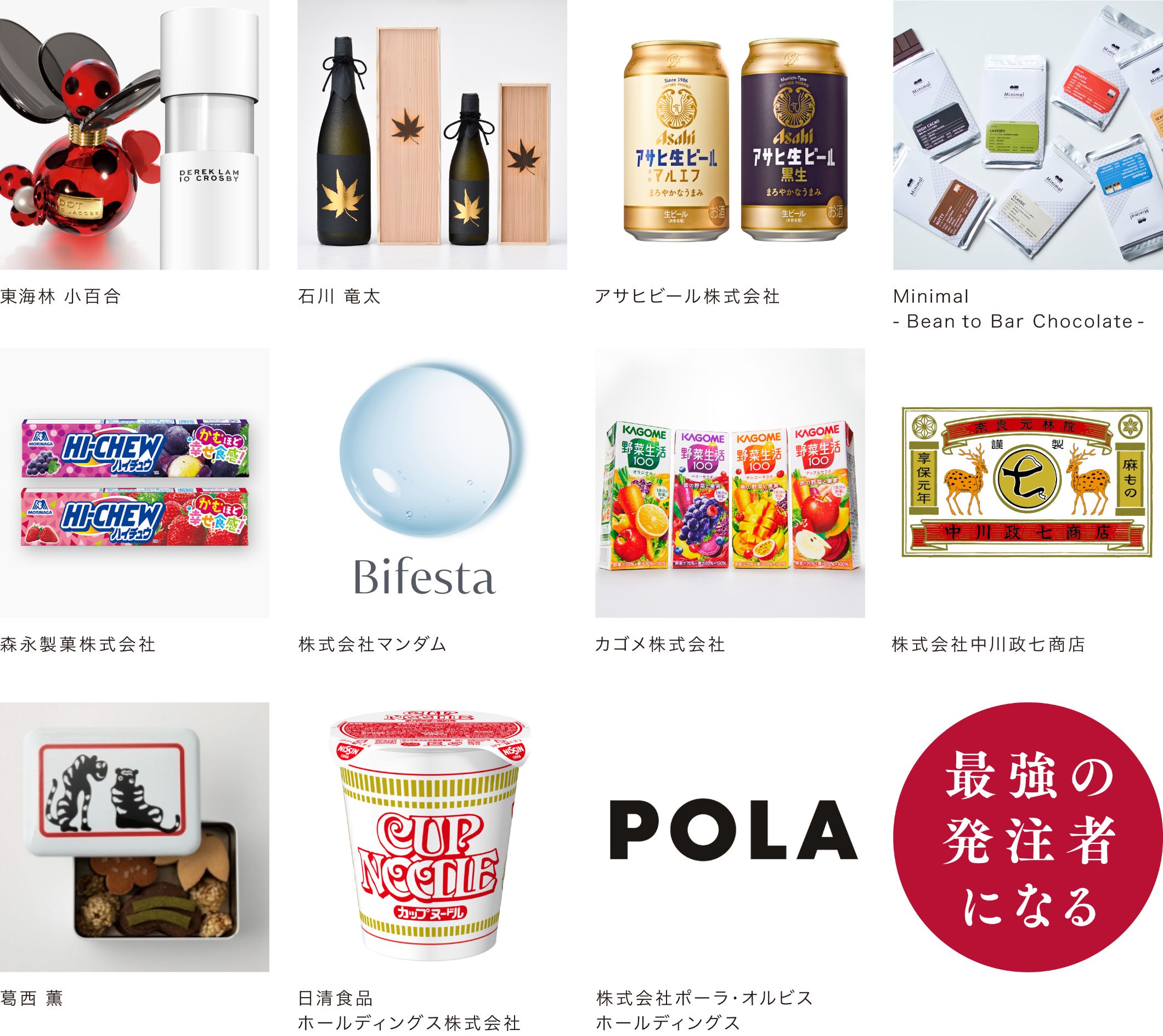

2024年10月より第3回パッケージデザインの学校を開校します。

今年も充実の講師陣のご協力のもと、

ブランドの役割が大切になる中で、

パッケージデザインから見たブランドを考えます。

2024年10月より第3回パッケージデザインの学校を開校します。

今年も充実の講師陣のご協力のもと、

ブランドの役割が大切になる中で、

パッケージデザインから見たブランドを考えます。

享保元年(1716年)に奈良にて創業した中川政七商店。「日本の工芸を元気にする!」というビジョンのもと、直営店の展開と各地の工芸支援を行っています。 講座では、中川政七商店の事業展開の背景をブランドとデザインの観点から紹介し、「ビジョンこそブランドにとっての最重要」としてビジョン・ブランド・デザインの関係性を考えます。

JPDA会員の方はこちら

お申込 受講料:¥4,400

2003年、虎屋が「和菓子でも洋菓子でもないまったく新しいお菓子」の店を六本木ヒルズオープン。以来、少しづつの変遷を経て今日の表情を作った。そのアートディレクションについて具体的に語ります。

JPDA会員の方はこちら

お申込 受講料:¥4,400

かつて”マルエフ”の愛称で親しまれた「アサヒ生ビール」。2021年、約28年ぶりの復活(リブランディング)が話題となり、現在も、「ぬくもりを感じる、まろやかなビール」として、多くの方からご支持を頂いています。 当日は、パッケージデザイン開発を含めたリブランディングの全体像について、お話ししたいと思っています。

JPDA会員の方はこちら

お申込 受講料:¥4,400

森永製菓の歴史は明治32年に始まります。それから120年あまり。「世代を超えて愛されるすこやかな食を創造し続け、世界の人々の笑顔を未来につなぐ」というパーパスは数々のロングセラーブランドに引き継がれています。今回は世界にファンを増やし、今年リニューアルをしたハイチュウを中心にお話します。

JPDA会員の方はこちら

お申込 受講料:¥4,400

日米の文化の違い、海外とのプロジェクトの進め方、両国に通底するクリエイティブの本質。個としてニューヨークで働くことの大変さや苦労、そのダイナミックさも含めて実体験を率直に語ります。

JPDA会員の方はこちら

お申込 受講料:¥4,400

ブランドの誕生から13年、マンダムの女性事業の中核的な存在として生活者のクレンジング・洗顔シーンに寄り添い、16の国と地域に展開しているビフェスタは今秋ブランドのリニューアルを行います。このリニューアルを通じて実施した、アジア市場を視野に入れたブランド戦略とパッケージデザインを結びつけた実例をご紹介します

JPDA会員の方はこちら

お申込 受講料:¥4,400

コミュニケーションの手法が多様化する中、ブランドが消費者に愛され続けるためには、何を重視し、取り組んでいるのか?豊富な事例をもとに、消費者とともにムーブメントを作り、ブランドを進化させる考え方をシェア。日本マーケティング学会副会長、マーケティング総合大会副委員長(能率協会)でもある深澤勝義が、“サイエンスとアートを融合した新時代のマーケティング”の実践をもとに語ります。

JPDA会員の方はこちら

お申込 受講料:¥4,400

カカオ豆焙煎からチョコレートを造るBean to Bar スタイルのMinimalが掲げるMission。そのMissionから描くブランド全体をデザインする“三方良しの戦略”を紐解きます。10年ブランドを運営しているリアリティのある話をお話します。

JPDA会員の方はこちら

お申込 受講料:¥4,400

越後薬草YASOジンや、麒麟山酒造の日本酒など、ローカルではチャレンジングなデザインができると思っている人いませんか?それは本当なのか?新潟というローカルでの仕事のあり方を、デザイン受注から定着へのプロセスとともにご紹介します。

JPDA会員の方はこちら

お申込 受講料:¥4,400

カゴメは農家から始まり125年の歴史を誇る会社です。カゴメの歴史や理念、それらをデザインにどのように反映しているか、そして長く愛されるブランドであるために、これまでと現在取り組んでいることをご紹介いたします。

JPDA会員の方はこちら

お申込 受講料:¥4,400

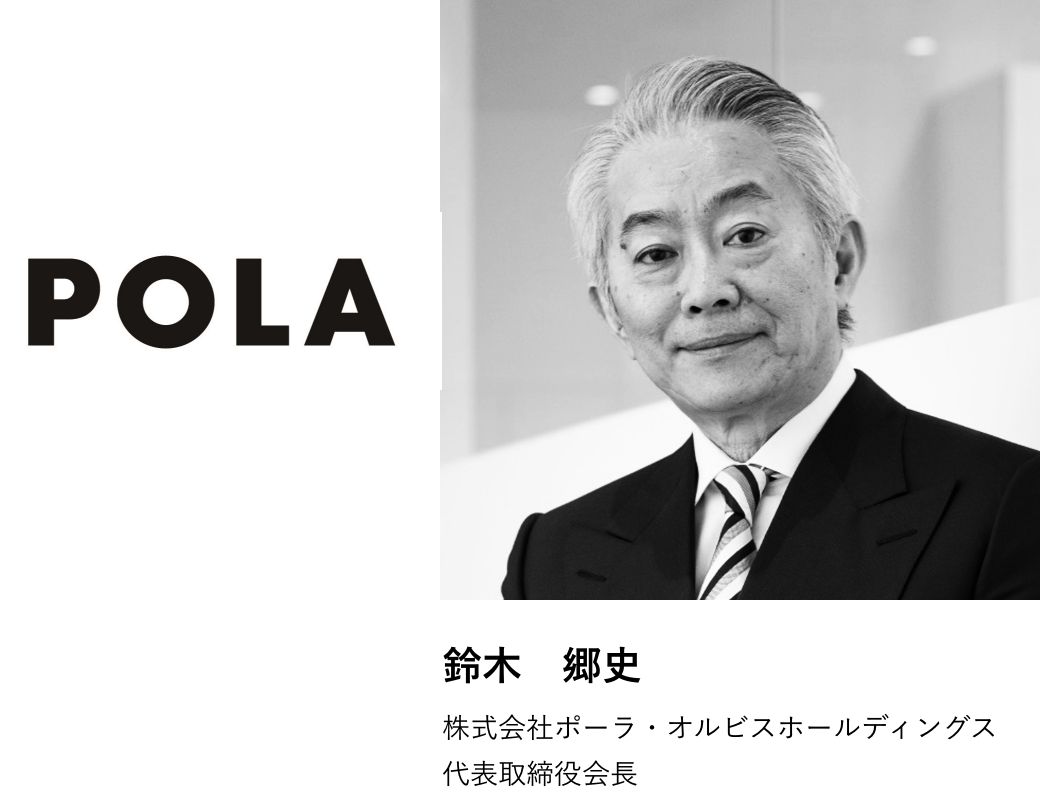

POLAではデザイン開発においてアンケート調査などをしません。モノ作りのプロである我々にとっての「一番」を提供したいのです。過去の成功事例、販売データ、競合他社の動向など経験的なものに頼ることなく我々にとって自然(自ずと然るべく)な営みとしてデザインがあったらいいのではないか。この考えはデザイン、マーケティングの領域に止まらず企業経営全体を貫いています。私からは化粧品事業、美術館運営などの事例を紹介しながら、みなさんと楽しい時間を過ごしたいと思います。

JPDA会員の方はこちら

お申込 受講料:¥4,400・本講座の情報の動画・静止画・音声での記録および、録画・録音・撮影、スクリーンショット、資料の無断転用等は固くお断りいたします。(これらの行為が発覚した場合、著作権等の知的財産権、肖像権侵害で対処させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください)

・受講者側のインターネット環境に伴う視聴の不具合については当方は責任を負いかねます。

本年は初めて次の3講座を、リアル会場でも開催いたします。 各講師の熱量ある講義を聞く貴重な機会となっており、学びの質が高まること間違いありません。 また、各講座終了後には「放課後座談会」(16:45〜17:45)を予定しており、 講座でできなかった講師への質問や、名刺交換の機会としての交流の場を設けておりますので、 皆さまのご参加、お待ちしております。

※「会社みんなで受け放題プラン」お申し込みの場合は、各講座企業ごとに3名までのご参加でお願いします。

※オンライン配信も行います。受講者は配信後、アーカイブ配信もご覧いただけます。

今年の講義も、加藤 芳夫学校長をコメンテーターとした、学級委員の面々で司会・進行をさせていただきます。 パッケージデザインに長年携わってきた目線からの質問、そこから起きる思わぬ化学反応など、皆さまが楽しんでいただける学びの場を目指しておりますので、奮ってご参加ください。